春の「季節前線ウォッチ」では、夏鳥を中心にさまざまな鳥の初認と初鳴きの時期の調査を調べています。

これまでに、初鳴きや初認のタイミングの経年変化パターンが報告数の変化に現れることがわかっています( 2020年5月:1バードリサーチニュース )。しかし、「いつ鳴くか」「どこで鳴くか」といった時間と空間の両面を、複数年にわたるデータを用いて同時に分析していませんでした。時間と空間の二つの視点は、実際に野外で鳥を探すときにどちらも大切な手がかりとなることから、今回は「緯度」と「時期」という切り口で、夏鳥の動きを確認してみました。

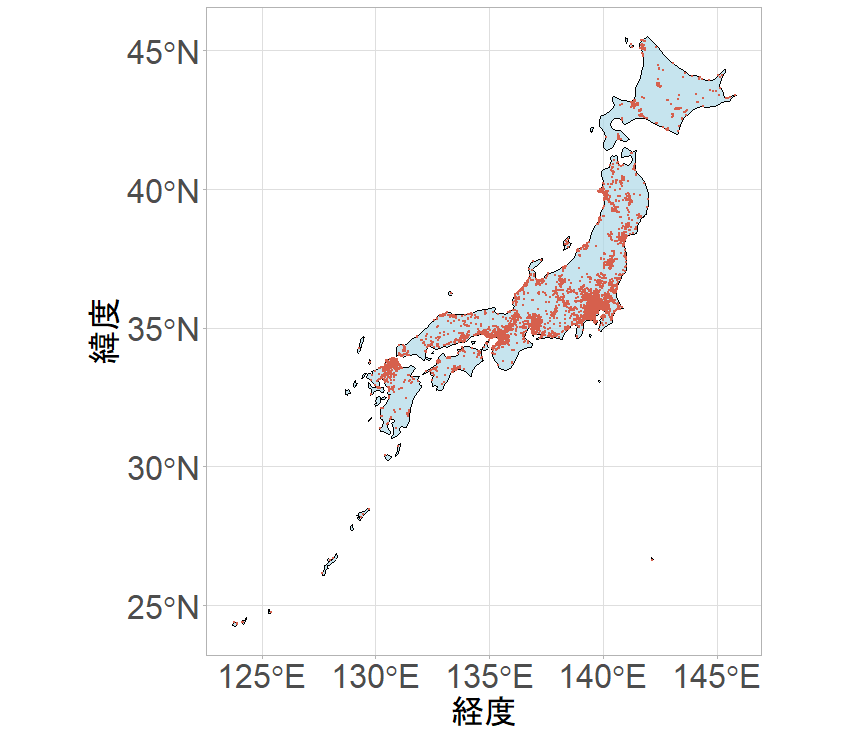

図1.季節前線参加者分布図

使用したのは、2021年から2025年までの5年間の季節前線の初認観察データです。図1に示すように、季節前線の観察地点(赤い点)には地域的な参加者の偏りが見られ、特に関東や関西からの報告数が多くなっています。

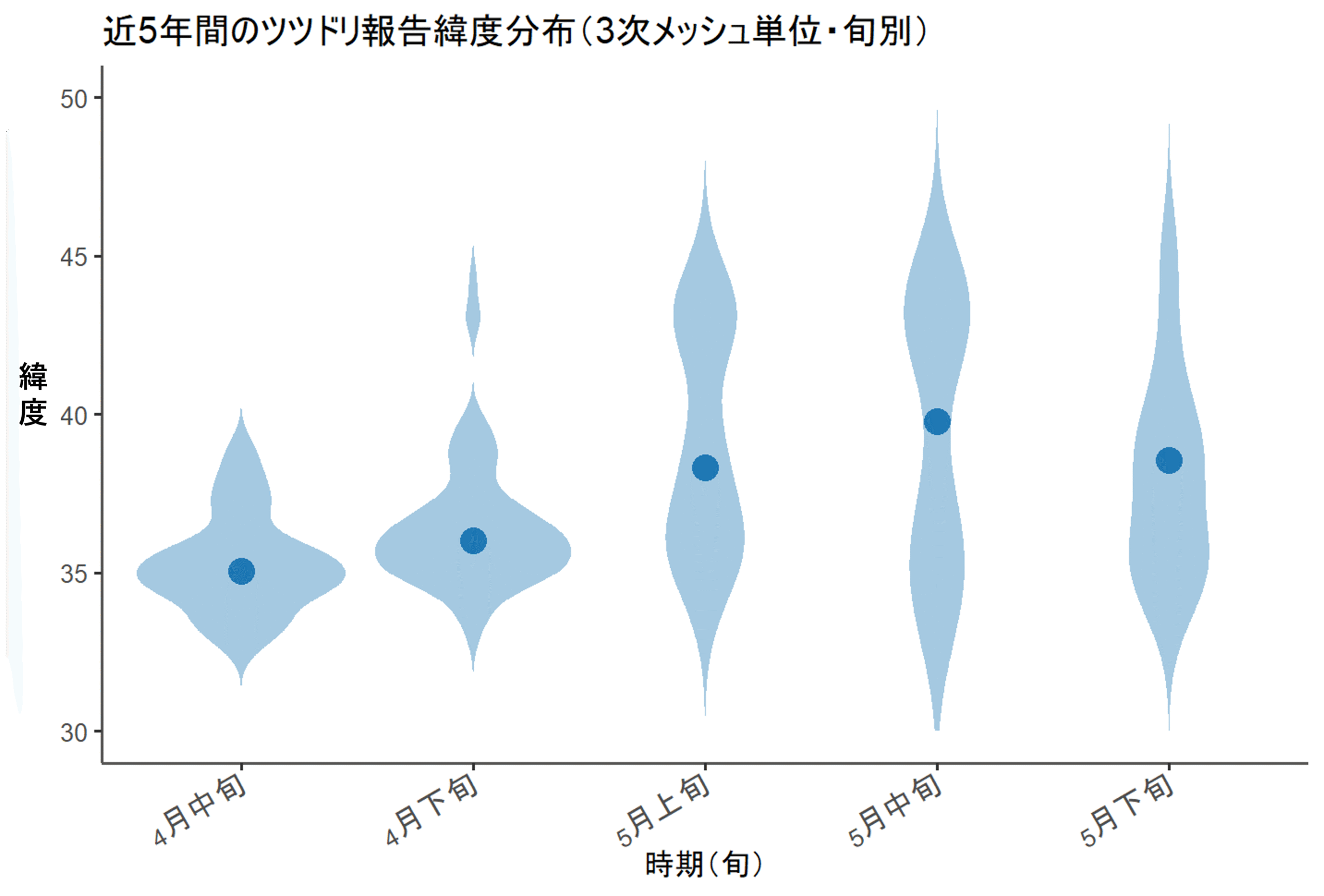

この偏りを補正するために、まず 1 km×1 km の 3 次メッシュごとに、各時期に観測された緯度の中央値を算出しました。得られた中央値を用いて解析を行い、その結果をバイオリン図で可視化しました。

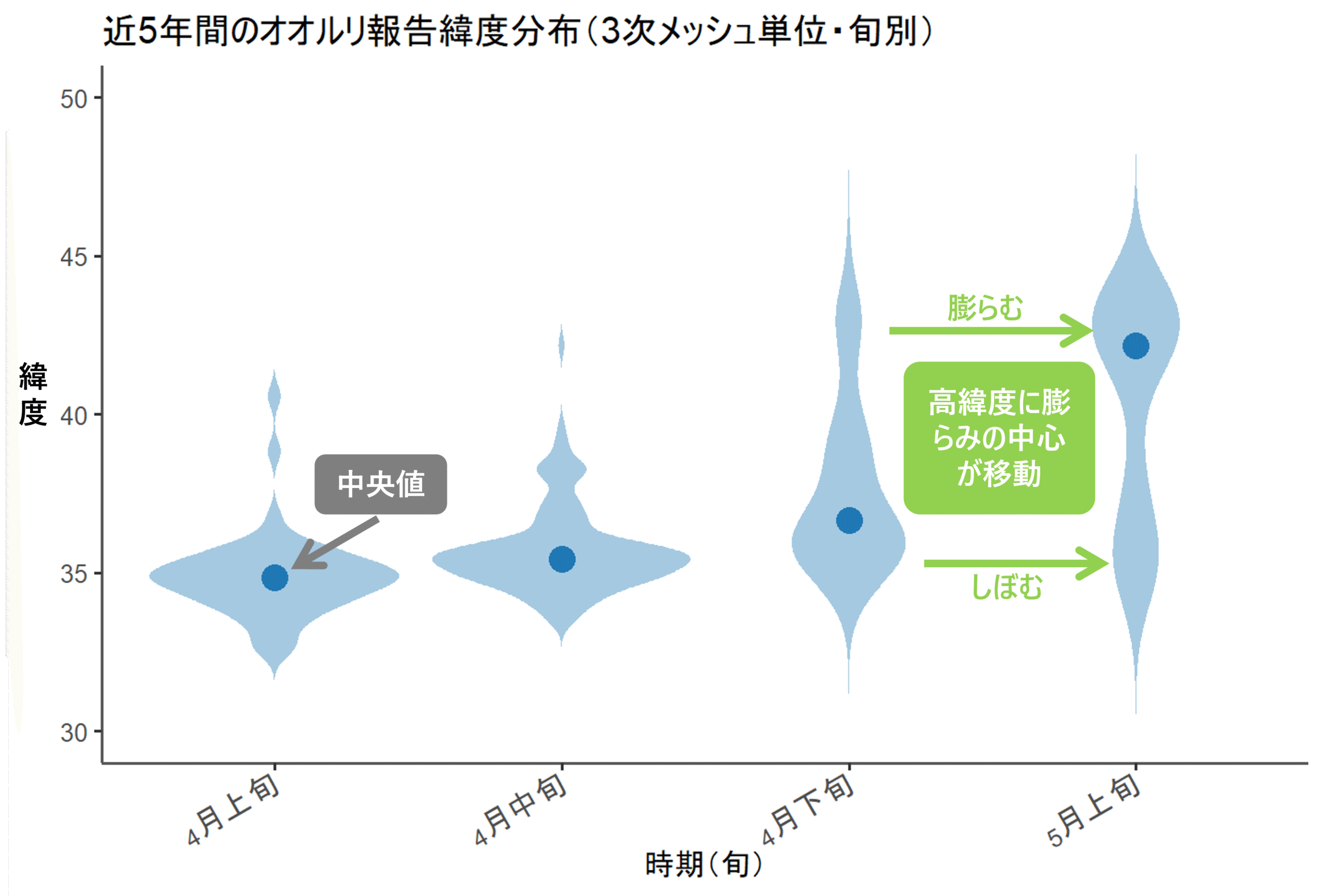

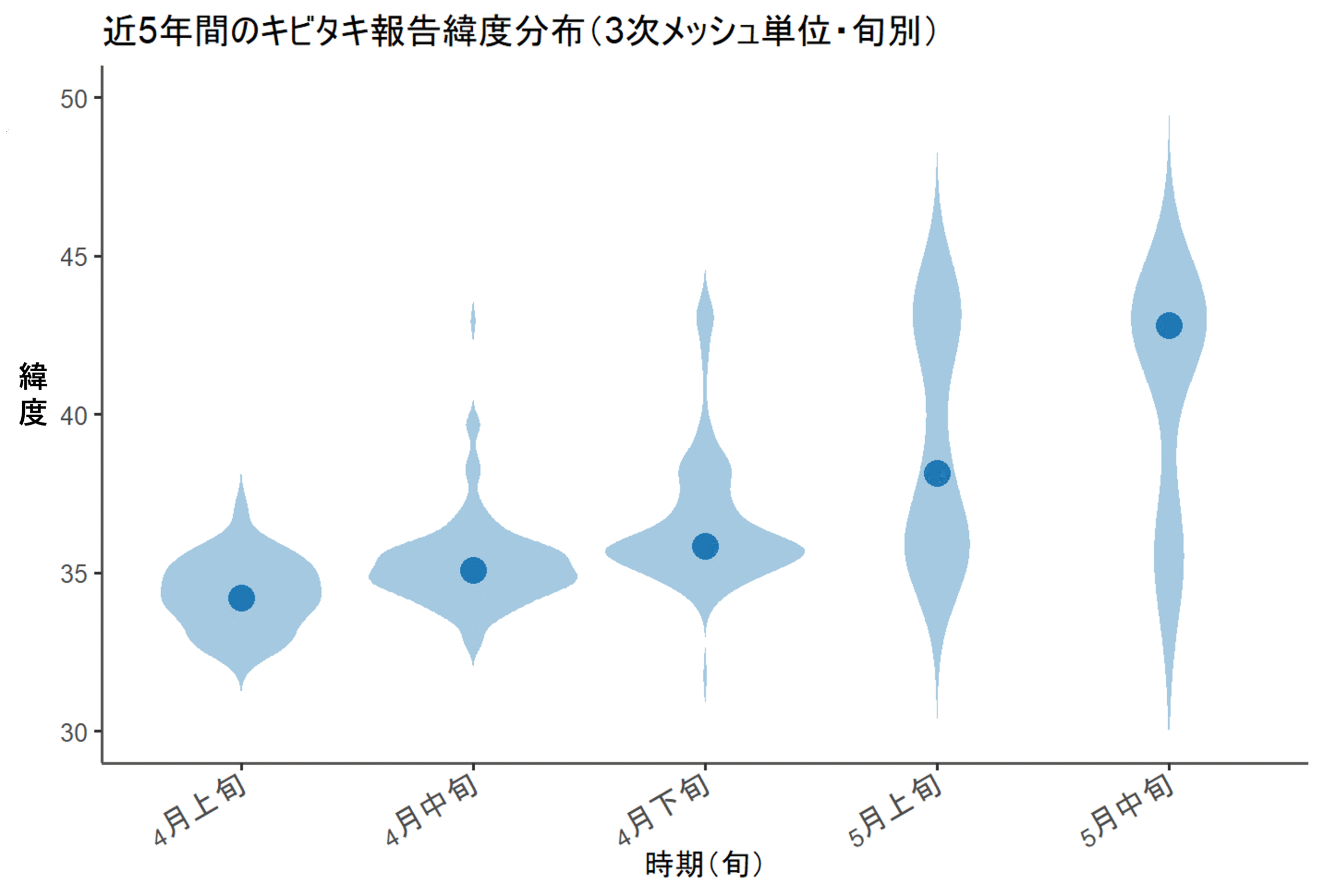

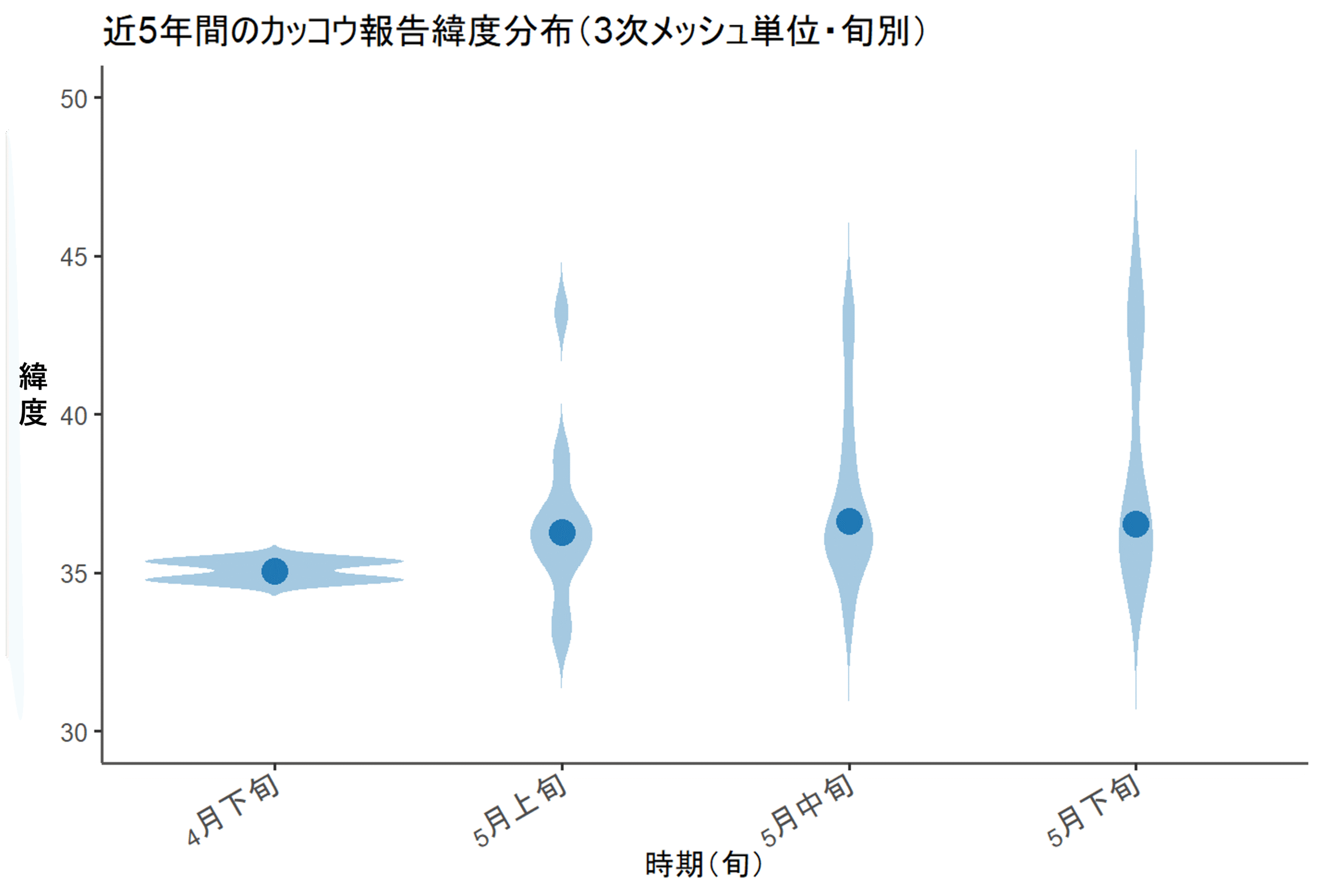

バイオリン図は、緯度の分布と報告密度を同時に示すことができる図です。横幅(膨らみ程度)は、「その緯度での報告の多さ」を意味します(図2)。また、バイオリン図の縦方向の範囲は、観測された緯度の最小値から最大値までを表しています。中央の点はその時期の中央値を表示しています。

以下の図では、横軸に観察された時期(10日間単位で)、縦軸に緯度をとり、1kmメッシュ単位の中位緯度の分布をバイオリン図で示しています。図の形の変化、特に横に大きく膨らんでいる部分に注目してください。膨らみが大きいほど、その緯度帯での報告が多いことを示しています。

それでは、結果を見てみましょう。

■ 「北上」を実感しやすい鳥:オオルリ・キビタキ

結果から言うと、オオルリとキビタキは春になると南から飛来し、九州に渡来したあと、徐々に北上する夏鳥です。北海道で確認されるようになるまでには、おおよそ1か月を要しています。

オオルリは、4月上旬〜中旬には主に北緯35〜38度(中部〜関東〜東北南部)付近で多く報告され、バイオリン図もこのあたりで大きく膨らんでいます。そして4月下旬以降になると、北緯40度以上(東北北部〜南北海道)での報告が増加し、5月上旬には北緯45度付近(北海道北部・稚内など)に大きな膨らみが現れるようになります。一方で、同時期に北緯35度付近の膨らみは小さくなっており、南から北へと観察の中心が移動していることがわかりました。

キビタキも同じく、4月上旬〜中旬は低緯度での観察が多く、北緯35〜38度(中部〜関東〜東北南部)帯で膨らみが目立ちます。そして、4月下旬以降に報告の増加が見られ、5月上旬には北緯45度あたり(北海道北部)で報告が増加するとともに、北緯35度付近(関西〜中部南部)の膨らみは小さくなっており、南から北へと観察の中心が移動していました。

図2.直近5年間のオオルリ報告数の緯度分布図

図3.直近5年間のキビタキ報告数の緯度分布図

■「北上」を実感しにくい鳥:カッコウ・ツツドリ

オオルリやキビタキとは異なり、カッコウやツツドリは、ある時期を境に一気に日本全国へ渡来する夏鳥です。その年初めて初認されてから全国各地で見られるようになるまで、わずか10日ほどしかかかっていません。

結果を見ると、両種とも特定の時期を過ぎると、報告緯度が一気に高緯度まで広がる様子が確認できます。

カッコウでは、4月下旬までは報告が限られていましたが、5月上旬からは北緯32〜45度にわたり全国的に観察されるようになります。ツツドリも同様で、4月中旬から一部で報告があるものの、5月上旬以降には緯度分布が一気に広がり、バイオリン図も縦に長く伸びます。オオルリやキビタキのように「横幅の膨らみが南から北へ移動する」という変化は確認できませんでした。

図4.直近5年間のカッコウ報告数の緯度分布図

図5.直近5年間のツツドリ報告数の緯度分布図

■ 結果のまとめ:「北上を感じる」理由とは?

今回の分析では、春の訪れとともに夏鳥が初認される地域が「北上している」ようすを可視化して、種ごとの違いをみてみました。

オオルリやキビタキでは、低緯度での初認報告が減るのと同時に、高緯度での報告が増えており、報告件数の「膨らみ」が南から北へと移っていく様子がはっきりと可視化されました。こうした初認報告の中心が時期とともに移っていくパターンは、まるで季節前線が通過していくようです。

一方、カッコウやツツドリは、ある時期を境に一気に全国へ渡来するタイプで、高緯度での報告が増えても、低緯度での報告は減らず、分布全体がそのまま縦に広がるような形になっていました。

今回は、5年分のデータから鳥による北上の時期やパターンの違いに注目して、分析してみました。来春、今回紹介した4種は早く渡ってくるでしょうか、遅いでしょうか。次の春の季節前線ウォッチに皆さんが参加して、たくさんの初認報告が集まるとうれしいです。

まだ暑い日が続きますが、そろそろモズの高鳴きが聞かれるようになります。秋の季節前線の対象種は、モズ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、ツグミ、ミヤマガラスの5種。初認された際は、下記ホームページのリンクからご報告をお願いします。

季節前線ウォッチ 観察記録の登録