回復したハヤブサの分布

ハヤブサ 泉大津ハヤブサ・サポート倶楽部提供

ハヤブサは全世界的に激減し,そして復活を遂げた鳥です。1960年代までにハヤブサをはじめとした猛禽類やサギ類など大型の鳥類は有機塩素系農薬の毒性による直接的な死亡,卵殻が薄くなることによるふ化率の低下などで激減し,そうした毒性・残留性の強い農薬の規制により,1970年代以降に個体数を回復させました(Newton 1979,1998)。

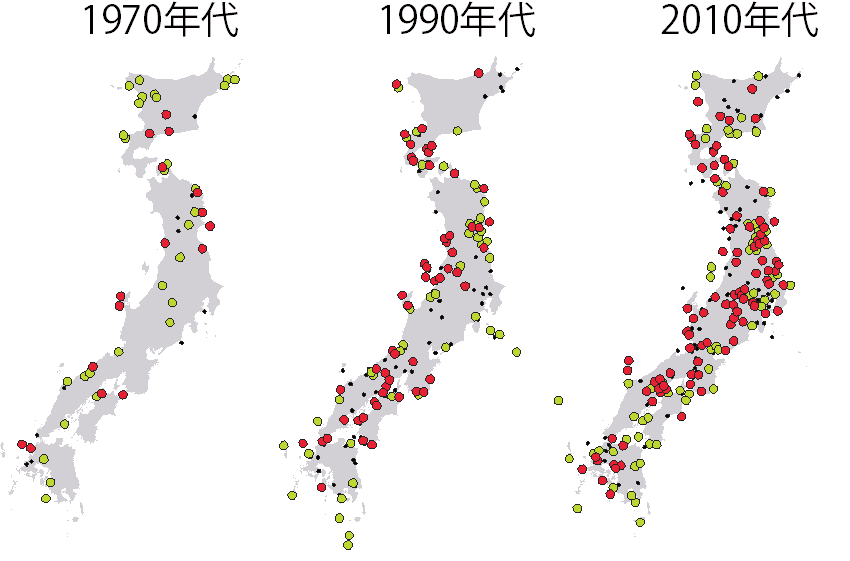

日本においても,1970年代,1990年代,2010年代に行なわれた全国鳥類繁殖分布調査の結果から,大きく分布を回復させていることが明らかになっています(図)。また,広島県を中心とした広域調査でも,繁殖地点数,特に内陸部での繁殖地点数の増加が報告されています(山田 2023)。

図. ハヤブサの分布の変化。赤丸が繁殖の確認された場所,黄緑の丸は生息の確認されている場所。植田・植村(2021)を基に描く

増えた=今後も安泰 とは限らない

2023年,インドの人口は中国を抜いて世界一となりました。若年層の人口が多く,今後もしばらく人口は増加すると考えられています。しかし2060-70年のあいだには人口が減少に転じることもまた確実視されています。それは,出生率がすでに大きく減少に転じているからです。人間ほどではありませんが,猛禽類も長寿の鳥です。こうした長寿の鳥では,人間と同様に,現在の個体数の動向と将来の動向は必ずしも一致しないと考えられます。つまり繁殖成績の動向などがわからないと将来の動向はわからないのです。

オオタカは個体数が回復し,レッドリストのランクが2006年に絶滅危惧Ⅱ類から準絶滅危惧にランクダウンし,2017年に「種の保存法」の国内希少野生動植物種から解除されました。しかし,近年,個体数の減少や繁殖成績の低下がみられています(植田ほか 2022)。やはり,猛禽類のような長寿の鳥の将来の見通しは簡単でありません。

ハヤブサの繁殖モニタリングをはじめます

ハヤブサは現在,レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類に選定されています。個体数が回復していることから,オオタカと同様に準絶滅危惧へのランクダウンや,国内希少野生動植物種からの解除が将来検討される可能性があります。オオタカの変更からの反省として個体数の動向以外の情報も蓄積して,それとあわせて考えていくことが必要でしょう。

近年のハヤブサの保全上の問題点として鳥インフルエンザによる死亡個体の増加や,近年繁殖するようになった採石地や人工構造物の繁殖地で,営巣放棄する場所や繁殖成績の悪い場所が多いこと(山田 2023)などがあります。鳥インフルエンザについては,環境省などによるモニタリングが行なわれていますが,繁殖成績の情報収集と蓄積は十分に行なわれていません。

そこで,一般財団法人INPEX JODCO財団の協力を受け,関係団体と共同で,ハヤブサの繁殖状況をモニタリングする調査をはじめることにしました。繁殖の成否や巣立ちビナ数の変化を記録する調査です。集まったデータは,地域単位で繁殖成功率や巣立ちヒナ数等とその変化についてとりまとめ,位置情報の公開などは行ないません。

ハヤブサの繁殖の観察をされている方は,Webサイトのフォームより,ぜひ繁殖情報を提供ください。ハヤブサの巣は崖などの高所にあることが多いので,観察にあたっては,巣が見えない場合はわかる範囲の情報をお送りいただくなど,ご自身の安全やハヤブサの繁殖に影響がないように配慮して観察してください。また,ハヤブサの活動をしている団体で,共同実施団体に加わっていただける団体もご連絡ください。

モニタリングに参加いただいた方には,毎年の繁殖状況のレポートをお送りさせていただきます。

共同実施団体

泉大津ハヤブサ・サポート倶楽部,瀬戸内海ハヤブサ研究会,バードリサーチ,北陸鳥類調査研究所

ハヤブサの繫殖状況モニタリング Webサイト

https://www.bird-research.jp/1_katsudo/hayabusa/

引用文献

Newton I (1979) Population Ecology of Raptors. T&AD Poyser.

Newton I (1998) Population Limitation in Birds. Elsevier Ltd

植田睦之・植村慎吾 (2021) 全国鳥類繁殖分布調査報告 日本の鳥の今を描こう 2016-2021年.鳥類繁殖 分布調査会,府中市.

植田睦之・遠藤孝一・高橋誠・内田博・平井克亥・今森達也・天野弘朗 (2022) オオタカの繁殖状況と国内希少野生動植物種からの解除の影響.Bird Research 18: A99-A107.

山田一太 (2023) 広島県におけるハヤブサの営巣数の変化と営巣環境.Bird Research 19: S23-S26.