著者の夏川さんたちは,生物が好適な生息場所を選ぶにあたって,土地表面の利用状態や植生(土地被覆)の重要性は,それが位置する土地の地形(標高や傾斜)によって異なり,その相互作用によって重要性が異なると考えました.そこで,新潟県のイヌワシを対象に検証を行い,良好な土地被覆と良好な地形の相互作用がイヌワシの生息に強く関係し,良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用では,関係性が弱くなることを明らかにしました.特にイヌワシにとって「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林」の存在が最も重要であることも示しました.イヌワシが急傾斜地や高標高地を好む理由としては,効率的なエネルギー収支や視認性の向上,餌動物の多様性増加などに関連すると考察しています.また,この地表面の状況と同時にどこに成立しているかという両方が,イヌワシにとって重要という成果は,他の生物や生態系にも応用可能であり,保全資源の無駄を防ぎ効果的な対策の構築に貢献するとしています.詳しく報告します.

写真1.巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林で探餌するイヌワシ Photo by 谷祐樹

●紹介する論文●

Natsukawa H, Yuasa H, Fujisaki M, Kobayashi T, Maruyama H, Masukawa K, Nunokawa K, Saito H, Sato G, Sutton LJ, Takahashi M, Toba T, Washizawa S, Yanagawa M, Yoshida K, Sergio F. 2024. Importance of the interplay between land cover and topography in modeling habitat selection. Ecological Indicators 169: 112896 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112896

この研究の背景

ヒトによる土地被覆の改変は,乱獲や化学的汚染,気候変動といった他のあらゆる人的攪乱よりも生物に与える悪影響が大きいとされています(Jaureguiberry et al. 2022).ゆえに,世界各地で生じている生物の急速な減少を阻止するには,彼らの生息に適する土地被覆を特定し,人的改変から保全する必要があります.

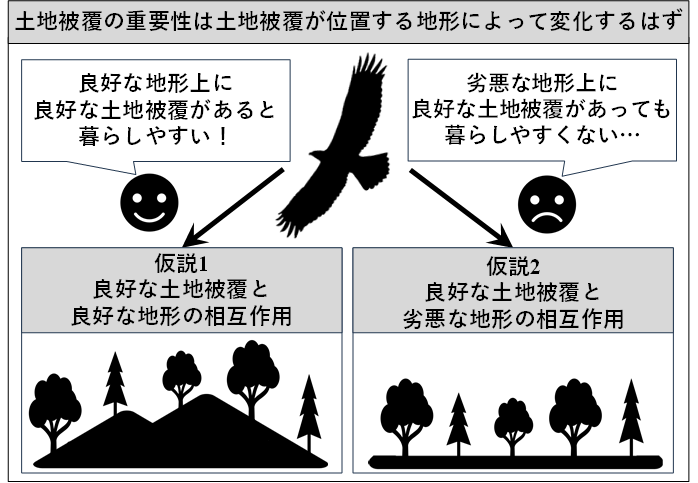

しかし,ある土地被覆の保全を図る際,土地被覆が景観中に単独で存在するのではなく,必ず何らかの地形上(標高や傾斜)に成立することを認識しなくてはなりません.なぜなら,ある土地被覆の重要性は,その土地被覆が位置する地形によって異なる可能性が高いためです.具体的には以下の2つが予測されます:

- 良好な土地被覆と良好な地形の重なる場所(「良好な土地被覆と良好な地形の相互作用」)は,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布との関係性が強い(仮説1;図1)

- 良好な土地被覆と劣悪な地形の重なる場所(「良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用」)は,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布との関係性が弱い(仮説2;図1)

ここでは新潟県に生息するイヌワシを対象に,これら両仮説を検証しました.イヌワシは以下の理由から本研究に理想的な生物です.

- 土地被覆と地形の両方に対して強い選好性を有する(Maynard et al. 2024)

- 土地被覆の人的改変によって急速に減少していることから(Ogden et al. 2020),彼らの生息に適した土地被覆とその地形条件の特定が喫緊の課題である

- 頂点捕食者であり高い生物多様性の指標となるため(Natsukawa & Sergio 2022),彼らの生息に適する地域の保護により,同所的に分布する生物の保全が期待できる

図1.本研究の概要.「良好な土地被覆と良好な地形の重なる場所は,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布との関係性が強い」という説(仮説1)と「良好な土地被覆と劣悪な地形の重なる場所は,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布との関係性が弱い」という説(仮説2)を検証した.

仮説1:

良好な土地被覆と良好な地形の相互作用は良好な土地被覆それ自体よりも重要である

まず仮説1を検証します.検証に先立ち,土地被覆と地形の相対的重要性を整理すると,以下のいずれかになることがわかります.

- 良好な土地被覆と良好な地形の相互作用が最重要

- 良好な土地被覆それ自体が(地形に関係なく)最重要

- 良好な地形それ自体が(土地被覆に関係なく)最重要

ゆえに仮説1の実証には,「良好な土地被覆と良好な地形の相互作用」が,「良好な土地被覆それ自体」と「良好な地形それ自体」の両方よりも,生物分布と強い関係にあることを示す必要があります.そこで統計モデル(分布と周辺環境の関係性を解析する際に使用される手法)によって(1)イヌワシ繁殖地の在/不在(巣の有無)と良好な土地被覆と良好な地形の相互作用の関係性,(2)イヌワシ繁殖地の在/不在と良好な土地被覆それ自体の関係性,(3)イヌワシ繁殖地の在/不在と良好な地形それ自体の関係性をそれぞれモデル化し,(1)が(2)と(3)の両方よりも,イヌワシ繁殖地の在/不在と強い関係にあるか否かを検証しました.ここではイヌワシにとって良好な土地被覆として「老齢林(長期間ヒトによる攪乱がない森林;本研究では主にブナを中心とした落葉広葉樹林)」を,良好な地形として「急傾斜地(傾斜30度以上の地域)」と「巣より標高の高い地域」を選定しました.したがって良好な土地被覆と良好な地形の相互作用は,「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林」,「急傾斜地に位置する老齢林」,「巣より標高の高い地域に位置する老齢林」の3タイプ,良好な土地被覆それ自体は「老齢林」のみ,良好な地形それ自体は「巣より標高の高い急傾斜地」,「急傾斜地」,「巣より標高の高い地域」の3タイプになります.これら7タイプの面積とイヌワシ繁殖地の在/不在の関係性を個別に解析し(表1),仮説1の検証に必要な組み合わせで,各関係性を比較しました.具体的な組み合わせは付表を参照ください.

| 表1.仮説1の検証にあたって構築した統計モデルの一覧表. | ||

| モデル | 環境要因 a | 環境要因のタイプ |

| モデル1 | 巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林b | 良好な土地被覆と良好な地形の相互作用 |

| モデル2 | 急傾斜地に位置する老齢林 | 良好な土地被覆と良好な地形の相互作用 |

| モデル3 | 巣より標高の高い地域に位置する老齢林b | 良好な土地被覆と良好な地形の相互作用 |

| モデル4 | 老齢林 | 良好な土地被覆それ自体 |

| モデル5 | 巣より標高の高い急傾斜地b | 良好な地形それ自体 |

| モデル6 | 急傾斜地 | 良好な地形それ自体 |

| モデル7 | 巣より標高の高い地域b | 良好な地形それ自体 |

| a すべて巣/無作為に選定した不在点から半径3km圏内で計測した b 不在点の場合は各不在点の標高を基準とした |

||

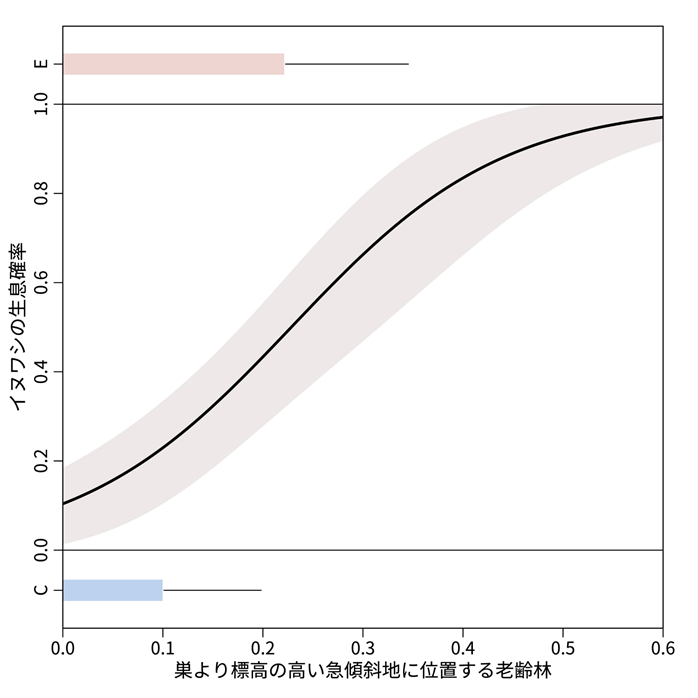

その結果,良好な土地被覆と良好な地形の相互作用である「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林(モデル1)」,「急傾斜地に位置する老齢林(モデル2)」,「巣より標高の高い地域に位置する老齢林(モデル3)」のいずれもが,良好な土地被覆それ自体や良好な地形それ自体よりも,イヌワシ繁殖地の在/不在との関係性が強いことが判明しました.また,上記3つの相互作用のうち,「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林」がイヌワシ繁殖地の在/不在と最も強く関係することも判明しました.そこで図2にその関係性を視覚化しました.以上の結果は二次林(本研究では主に伐採歴のある落葉広葉樹若齢林)や人工林(本研究では主にヒトにより植栽された常緑針葉樹林),自然草原(本研究では主に高山草原)といった他の土地被覆の存在を考慮しても変化しませんでした.

図2.統計モデルから抽出したイヌワシ繁殖地の在/不在(巣の有無)と巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林の面積割合(不在点の場合は各不在点の標高を基準とした)の関係性.黒色の曲線は地点にイヌワシの巣が存在する確率(生息確率)を,灰色の曲線は生息確率の95%信頼区間を示す.赤色および青色の棒グラフは,イヌワシ繁殖地(E)および非繁殖地(C)における巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林の平均値および標準偏差を示す.

仮説2:

良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用は良好な土地被覆それ自体よりも重要でない

次に仮説2を検証しました.仮説2の実証には,良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用が,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布と弱い関係にあることを示す必要があります.そこで統計モデルによって(1)イヌワシ繁殖地の在/不在(巣の有無)と良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用の関係性,(2)イヌワシ繁殖地の在/不在と良好な土地被覆それ自体の関係性をそれぞれモデル化し,(1)が(2)よりもイヌワシ繁殖地の在/不在と弱い関係にあるか否かを検証しました.イヌワシにとって劣悪な地形には,緩傾斜地(傾斜30度未満の地域)と巣より標高の低い地域を選定しました.ゆえに良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用は「巣より標高の低い緩傾斜地に位置する老齢林」,「緩傾斜地に位置する老齢林」,「巣より標高の低い地域に位置する老齢林」の3つになります.これら3つの面積とイヌワシ繁殖地の在/不在の関係性を個別にモデル化し(表2),仮説2の検証に必要な組み合わせで,各関係性を比較しました.具体的な組み合わせは付表を参照ください.

| 表2.仮説2の検証にあたって構築した統計モデルの一覧表. | ||

| モデル | 環境要因 a | 環境要因のタイプ |

| モデル4 | 老齢林 | 良好な土地被覆それ自体 |

| モデル8 | 巣より標高の低い緩傾斜地に位置する老齢林b | 良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用 |

| モデル9 | 緩傾斜地に位置する老齢林 | 良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用 |

| モデル10 | 巣より標高の低い地域に位置する老齢林b | 良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用 |

| a すべて巣/無作為に選定した不在点から半径3km圏内で計測した b 不在点の場合は各不在点の標高を基準とした |

||

その結果,良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用である「巣より標高の低い緩傾斜地に位置する老齢林(モデル8)」,「緩傾斜地に位置する老齢林(モデル9)」,「巣より標高の低い地域に位置する老齢林(モデル10)」のいずれもが,「老齢林それ自体(モデル4)」よりもイヌワシ繁殖地の在/不在との関係性が弱いことが判明しました.

イヌワシにとって良好な土地被覆と良好な地形の相互作用が重要である理由は?

本研究では,良好な土地被覆と良好/劣悪な地形の相互作用は,良好な土地被覆それ自体よりも,生物分布との関係性が強い/弱いことが実証できました.以下では,なぜこのようなパターンが確認されたのかを,イヌワシの生息に最も重要であった「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林」に着目して,彼らの採食生態の観点から説明します.

第一に,急傾斜地は上昇気流の発生を促進します.頻繁に帆翔するイヌワシにとっては急傾斜地に採食地(老齢林)が存在すると探餌が容易になります.第二に,巣より高い場所に採食地がある場合,滑空降下による餌運搬が可能となり,エネルギー収支を効率化できます.第三に,急傾斜地や高標高地は疎林である傾向が強いことに加え,急勾配によって林冠の高さがズレるため,地上の視認性とアクセス性が高まります.上空から開放地上の餌動物を狩るイヌワシにとって,これらは大きなメリットになるでしょう.第四に,高標高地ほど積雪量や降水量が多く,急傾斜地ほど雪崩や地滑りが発生しやすいため,林冠ギャップの生成と植生遷移に伴う生物多様性の増加により,餌動物の現存量と採食の利便性の両方が向上します.第五に,急傾斜地上に採食地が位置する場合,その実際の表面積は二次元尺度の土地被覆図上で計測される面積よりも必然的に広くなります.ゆえに種数面積関係に則して,餌動物の現存量が増加します.以上が複合的に作用し,イヌワシの分布が「巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林」に集中すると考えられます.

保全への提言

今回の結果は「土地被覆が位置する地形条件を無視すると,対象種にとって重要でない地域に保全資源(資金や労力)を浪費する可能性がある」ことを示しています.実際,巣より標高の低い緩傾斜地に位置する老齢林を保護したとしても,イヌワシの保全に資する可能性は低いと考えられます.その一方で,巣より標高の高い急傾斜地に位置する老齢林の保護は,イヌワシの保全に貢献できると考えられます.

本研究は山岳地に生息するイヌワシについての事例研究ですが,「土地被覆が位置する地形条件を考慮する」という概念は,他の多くの生物や生態系においても応用可能だと考えられます.なぜなら,分類群に関係なく,陸域と水域に生息する多くの生物が,何らかの土地被覆や地形に対して選好性を示すためです(例えば,Borland et al. 2021, Rahbek et al. 2019,Watling et al. 2020など多数の総説).以上のことから,生物の生息に適した地域の特定や保全を図る際は,土地被覆とそれが位置する地形の相互作用を考慮することが重要といえます.これにより,さらに効果的な保全策の立案が可能になると期待されます.

引用文献

- Borland et al. 2021. Fish and Fisheries 22: 707–734.

- Jaureguiberry et al. 2022. Science Advances 8: eabm9982.

- Natsukawa & Sergio. 2022. Ecology Letters 25: 2062–2075.

- Ogden et al. 2020. Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine 25: 9–28.

- Rahbek et al. 2019. Science 365: 1108–1113.

- Maynard et al. 2024. Landscape Ecology 39: 91.

- Watling et al. 2020. Ecology Letters 23: 674–681.

| 付表.良好な土地被覆と良好な地形の相互作用,良好な土地被覆それ自体,良好な地形それ自体,良好な土地被覆と劣悪な地形の相互作用の各環境要因とイヌワシ繁殖地の在/不在(巣の有無)の関係性の強さを比較した際の組み合わせ.各関係性は表1と表2の統計モデルから推定した. | |

| 比較 | 比較結果の解釈 |

|

モデル1とモデル4 |

モデル1で推定された関係性がモデル4,5,6,7で推定された関係性よりも強い場合,仮説1は支持される |

|

モデル2とモデル4 |

モデル2で推定された関係性がモデル4,6で推定された関係性よりも強い場合,仮説1は支持される |

|

モデル3とモデル4 |

モデル3で推定された関係性がモデル4,7で推定された関係性よりも強い場合,仮説1は支持される |

|

モデル4とモデル8 |

モデル8,9,10で推定された関係性がモデル4で推定された関係性よりも弱い場合,仮説2は支持される |