写真.オオタカ 成鳥 Photo by 三木敏史

オオタカは種の保存法に基づく「国内希少野生動植物種」でしたが、2017年9月に指定が解除されました。解除後2017年から2021年まで環境省とバードリサーチが共同で全国モニタリング調査を実施し、2022年以降も継続してバードリサーチでアンケートベースの繁殖状況調査を実施しています。

繁殖状況調査は、日本オオタカネットワークや、個人的にオオタカの営巣を見守っている方など全国でオオタカをモニタリングしている参加者に毎年の状況をアンケートに答えてもらっています。2016年から2024年にかけて1227件の報告をいただき、昨年の2024年は137巣の状況を報告していただきました。以下にとりまとめた結果を報告します。

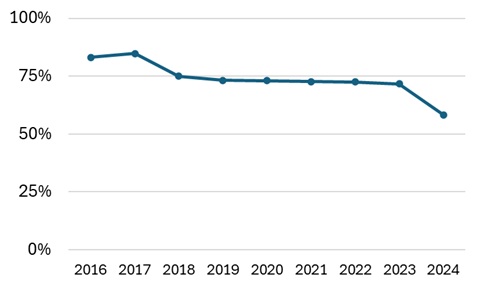

繁殖成功率の変化

1羽でもヒナが巣立った巣を「繁殖成功」(成功した可能性も含む)として、失敗との比を繁殖成功率としました。繁殖成功率の全国傾向(2016–2024)では、近年は、75%をやや下回る程度で横ばいに推移していましたが、2024年は10point以上下がり60%を割り込みました(図1)。

図1.オオタカの繁殖成功率の推移

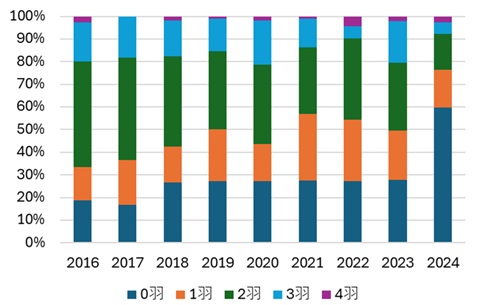

巣立ちヒナ数別の巣の割合の変化

巣立ちヒナ数別の巣の割合をまとめました。繁殖に失敗した巣を0羽としています。成功していても「ヒナ数不明」という情報を除いているので、繁殖に成功した巣を過小に評価している問題点は含んでいます。2024年は、0羽の巣の比率が2016年以降に最も多くを占める結果となり、報告された数も68巣となり最多となっています。また、2羽巣立った巣の比率も最も低くなりました。

図2.巣立ちヒナ数別の巣の割合

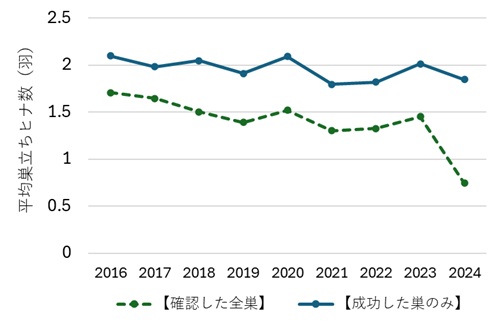

平均巣立ちヒナ数の変化

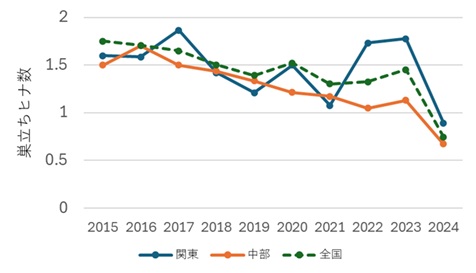

繁殖に成功した巣のヒナ数の平均は、2024年は1.84羽であり、これまでの平均1.97羽(1.79~2.33羽)を下回っていました(図3)。確認した全巣のヒナ数の平均では、今年は0羽の巣が多かったので、大きく落ち込んでいました。観察例数の多い関東地方や、中部地方においても2024年は平均ヒナ数が最も低くなっており(図4)、ヒナ数の内訳をみると、関東地方では、2ヒナ、3ヒナを巣立たせる巣が減少し、1ヒナ巣の割合が増え、中部地方でも、2ヒナ巣が減少し1ヒナ巣が増加していました。

図3.平均巣立ちヒナ数の変化

図4.関東地域・中部地域の平均巣立ちヒナ数の変化(確認した全巣の平均)

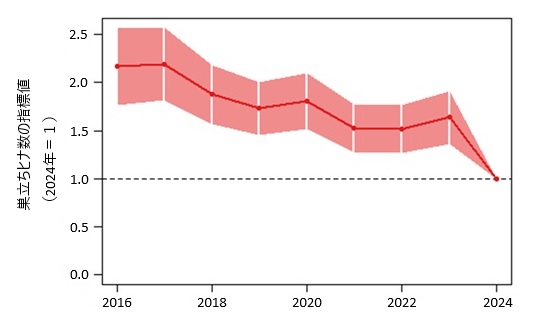

巣立ちヒナ数については、巣ごとによる場所の効果を考慮した分析も行いました。9年間のうち4年以上情報の届いている巣(102巣)を対象に、「場所の効果」もあわせて解析できるTRIMという統計ソフトを使って集計しています。2016年からは繁殖成績は低下傾向にあり、2021年からやや持ち直していたものの、2024年は大きく低下していました(図5)。

図5.TRIMを用いて解析した巣立ちヒナ数の指標値の動向(2024年を1とする)

営巣地の移動や生息しなくなったことなどにより同じ営巣地の継続調査が難しくなっており、より慎重な検討が必要であるものの、繁殖成功率、平均巣立ちヒナ数は減少傾向を示しています。特に2024年は、どちらも大きく減少しており、注視していく必要があると考えられます。減少傾向の要因としては、ナラ枯れ対策や開発による大径木や樹林の伐採によって生息地や周辺環境が劣化していることなどが報告されていました。今後は、市民調査のみのモニタリングに加えて、専門家の調査も実施するなど、要因の詳細な把握も必要と考えられます。

オオタカは依然として「里山保全のアンブレラ種」であり、再び絶滅危惧種にならないように早期の対応が必要と考えられます。2025年も引き続き調査を実施しています。もし継続してオオタカの繁殖状況を観察していましたらアンケート調査にご協力ください。

オオタカ繁殖状況調査のリンク