環境省自然環境局生物多様性センターから『シギ・チドリ類調査 2004-2022年度 とりまとめ報告書』が2025年3月に発行されました。バードリサーチは事務局としてこの事業に関わっており、この報告から現在のシギ・チドリの状況について紹介します。

1970年代前半から有志により実施されていた全国のシギ・チドリ類モニタリングを引き継ぐかたちで、環境省は、モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査を実施しています。シギ・チドリ類調査は、モニタリングサイト1000事業の一環として、これまで全国累計163の調査サイトで市民ボランティアを含む多様な主体が協力し、春期の繁殖地へ向かう渡りの調査・秋期の越冬地に向かう渡りの調査・冬期の越冬の調査と年間3シーズン、シギ・チドリ類の長期的なデータ収集を行ってきました。今回の報告は、2022年までの日本におけるシギ・チドリ類の個体数変動と生息状況をまとめたものです。

シギ・チドリ類の長期的なモニタリングの結果、現在の日本国内のシギ・チドリ類(Shorebirds)の状況は、全体として非常に厳しいと言えます。個体数の大幅な減少、近年は減少が加速しています。保全を進めることが急務であると考えられます。

日本国内のシギ・チドリ類の全体的な減少傾向

日本のシギ・チドリ類の個体数は、長期的に大きく減少傾向にあります。

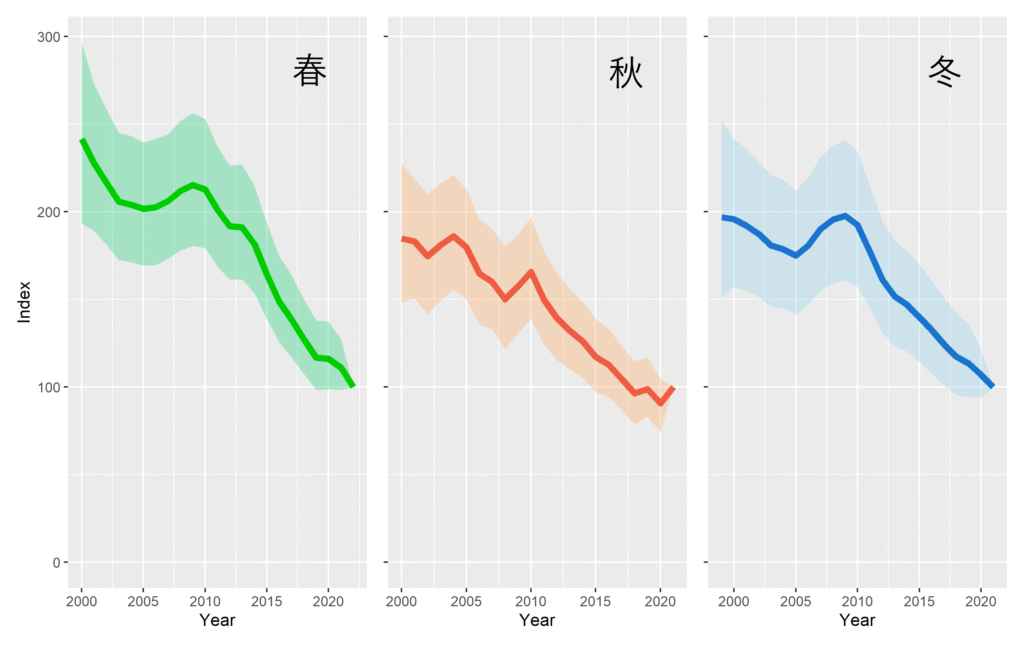

国内のシギ・チドリ類の総個体数の減少:は、2000年度と比較すると、2022年度末までに、春期で58.2%、秋期で53.0%、冬期で55.3%の減少となっています(図1)。また、継続的な減少傾向にあり、特に2010年度以降は年率約6%の減少率を示しており、2010年度以前の年率約1%の減少に比べて、減少の速度が大きくなっています。今回分析された調査サイトでは、分析された163サイトのうち、減少傾向のサイトが最も多く、春期70サイト、秋期70サイト、冬期68サイトに上りました。

図1.シギ・チドリ類のシーズン別の最大個体数における増減傾向 階層ベイズモデルを利用し、2022年を100とした場合の指標値を示している。1999年冬期から2003年冬期のデータは、個体群変動モニタリングの調査データを用いた。実線は予測モデルの中央値、帯線部分は95%信用区間を示す。

減少している種と増加している種

モニタリングの結果、どこかのシーズンで減少傾向にある種が多く、特に表1に示す9種は、全てのシーズンで減少傾向がみられました。また、減少傾向を示すシーズンを1つでも含む種は、合計で29種にも及んでいました。ホウロクシギ、タカブシギ、ウズラシギなど、環境省やIUCNの絶滅危惧種に指定されている種も、依然として減少傾向にあります。減少傾向にある種は、タマシギ、ケリ、シロチドリのような国内で繁殖する種、国内を中継地として利用する渡り鳥であるメダイチドリ、トウネン、キアシシギのような種、国内で冬越するハマシギ、ミユビシギなど、様々な生活型の種が含まれています。

また、淡水環境(水田など)に生息する種群は、海水環境(干潟など)に生息する種群よりも減少傾向にありました。特に春期調査では、淡水種は2005年をピークに減少し、約1/4となっています。干潟を生息環境とするオオソリハシシギ、オバシギなどの種群でも、3シーズンとも約半減しており、2005年頃から減少傾向にありました。砂浜を生息環境とするシロチドリ、ミユビシギなどの種群も、3シーズンとも約1/3に減少していました。水田などの農耕地を含む湿地環境を利用するケリ、タマシギ、タシギなどの種群も減少しており、様々な湿地環境の種群が減少傾向にありました。

一方で、全てのシーズンで増加傾向にあった種はミヤコドリのみでした。ミヤコドリは急激な増加傾向を示していました。ミヤコドリは東京湾、伊勢三河湾、博多湾など局地的に冬期に渡来する越冬種で、特に東京湾で個体数が急増しています。また、北海道のごく一部で繁殖するアカアシシギも春期と秋期で緩やかな増加傾向を示していました。

表1.全てのシーズン(春・秋・冬)で減少傾向にあると判定された9種

|

和名 |

学名 |

傾向 |

備考 |

|

オオソリハシシギ |

Limosa lapponica |

減少傾向 |

秋期に急激な減少傾向。 |

|

オバシギ |

Calidris tenuirostris |

減少傾向 |

絶滅危惧種 EN:IUCN RedList |

|

キョウジョシギ |

Arenaria interpres |

減少傾向 |

|

|

ケリ |

Vanellus cinereus |

減少傾向 |

秋期に急激な減少傾向 |

|

シロチドリ |

Charadrius alexandrinus |

減少傾向 |

春期、秋期に急激な減少傾向。国内繁殖種。絶滅危惧II類 VU:環境省RedList |

|

タマシギ |

Rostratula benghalensis |

減少傾向 |

秋期に急激な減少傾向。国内繁殖種。絶滅危惧II類 VU:環境省RedList |

|

ハジロコチドリ |

Charadrius alexandrinus |

減少傾向 |

春期に急激な減少傾向 |

|

ムナグロ |

Pluvialis fulva |

減少傾向 |

|

|

メダイチドリ |

Charadrius mongolus |

減少傾向 |

絶滅危惧種EN:IUCN RedList |

地域・海域別の増減傾向

調査サイトがある地域的にみると、個体数減少が顕著な地域と、増加傾向が見られる地域がありました(表2)。東日本に減少傾向が多くみられ、九州地域、特に有明海の大授搦サイト(佐賀県)は、増加傾向が見られました(春期4.3%、秋期3.3%、冬期5.9%の増加)。日本国内のシギ・チドリ類の個体数が全体的に大幅に減少している中で、例外的に継続して増加傾向を示しているサイトで注目されます。要因は不明ですが、各シーズンとも個体数が最大のサイトであり、非常に広大なキャパシティがあることや後背湿地があること、人の干渉が少なく、シギチドリ類が群れる習性にあることも関係あるかもしれません。

表2.地域・海域(内海・湾)別による増減傾向

|

地域・海域 |

傾向 (2000-2022年) |

具体的な場所 |

|

減少傾向 |

3期とも減少傾向のサイトが多い。春期、秋期、冬期ともに継続的な減少傾向。 |

東京湾内、伊勢三河湾内、北海道、東北、関東、中部・東海。 |

|

増加傾向 |

他地域と異なり増加傾向が見られる。 |

九州地域、特に有明海。 |

分布や渡来のタイミングの変化

シギ・チドリ類のフェノロジー(生物季節)の変化や分布域の変化は、気候変動による影響を表す指標として注目しています。

冬期(前年12月~2月)の個体数の緯度分布を分析した結果、ハマシギ、シロチドリなど一部の種で変化が見られました。ハマシギでは、個体数の中央値および25~75%範囲の北限地が南下傾向にあり、シロチドリでは、中央値がやや南下傾向にあり、2008年以降は25~75%範囲の南限地が大きく南に分布する年がありました。ただ、これらの傾向は、積雪量の増加や凍結による生息地利用の制限の可能性が考えられますが、他の要因も含めてより検討が必要と考えています。今回の分析では、ダイゼン、ミユビシギ、ムナグロの分布には大きな変化は見られませんでした。

渡来のタイミングの変化(フェノロジー)では、より詳細なデータを提供していただき、熊本県の球磨川河口サイトでの長期的な初認日の分析から、春期(北上)には、アオアシシギ、ホウロクシギなどの春期の初認が早くなる傾向が見られました。春期に初認が早くなる傾向は、温暖化に関連している可能性があります。また、秋期(南下)では、オオソリハシシギ、ダイシャクシギ、トウネンなどの秋期の初認が遅くなっている傾向が見られました。また、キアシシギ、ソリハシシギ、メダイチドリは初認が早まるなど、種により傾向が異なっていますが、渡来のタイミングの変化が確認されています。別の報告では、春期、秋期の滞在期間が短くなる傾向なども報告されています。

シギ・チドリ類への脅威は多様化

1960~70年代に日本のシギ・チドリ類を脅かした主因は、沿岸の大規模干拓・埋立による生息地の物理的消失でした。現在は埋立などの沿岸開発が少なくなった一方で、個体数減少は続き、脅威は多様化・複合化しています。国内では、水田・蓮田など二次的湿地の機能低下や農地整備による湛水期間の短縮、防潮堤整備、海面上昇と土砂供給不足による砂浜減少が顕著に表れています。日本を含む東アジア‐オーストラリア地域フライウェイ全体では、黄海沿岸の干潟などの中継地の干潟消失・劣化が大きな要因で、近年一部で保全・再生の進展が見られるものの、渡り中継地の脆弱性は解消していません。新規の主要な脅威として気候変動が台頭し、渡り・繁殖のフェノロジー変化、越冬分布の変化、北方繁殖地での餌資源ミスマッチや洪水増加による繁殖適地の縮小が懸念されています。また、個体群のサイズと増減傾向に関する包括的なモニタリングデータの不足もフライウェイ全体の課題です。加えて、加速要因として、レジャー等による人為攪乱、外来植物ヒガタアシによる干潟の草地化、国外の狩猟・混獲、プラスチック等の汚染が累積的に影響しています。総じて、1970年代の「面の消失」から、現在は「面と質、気候、攪乱が重なる多因子リスク」へ移行しており、個々の地域と広くフライウェイを貫く国際協力によって統合的保全が必要な状況と考えられます。

〇参照文献

環境省生物多様性センター(2025)重要生態系監視地域モニタリング推進事業 (モニタリングサイト1000) シギ・チドリ類調査 2004-2022年度 とりまとめ報告書、山梨県富士吉田市。

https://www.biodic.go.jp/moni1000/findings/reports/pdf/2004-2022_shorebirds.pdf