2024年12月21–22日に、バードリサーチ鳥類学大会2024を開催しました。今回は口頭発表をなくしてポスター発表のみとし、バードリサーチ調査研究支援プロジェクトのバードリサーチ賞の受賞講演や新年度の調査研究プランのプレゼンテーションなどを行いました。

ポスター発表39件の発表と、379名の参加登録がありました。発表者・参加者の皆様ありがとうございました。また、今回の大会も、一般社団法人ヒマラボから協賛をいただきました。ありがとうございます。

最優秀ポスター賞とヒマラボ賞の受賞者

今回の大会では、最優秀ポスター賞とヒマラボ賞の2つの賞を設けました。

どちらも参加者が審査員となって、投票によって受賞が決まります。

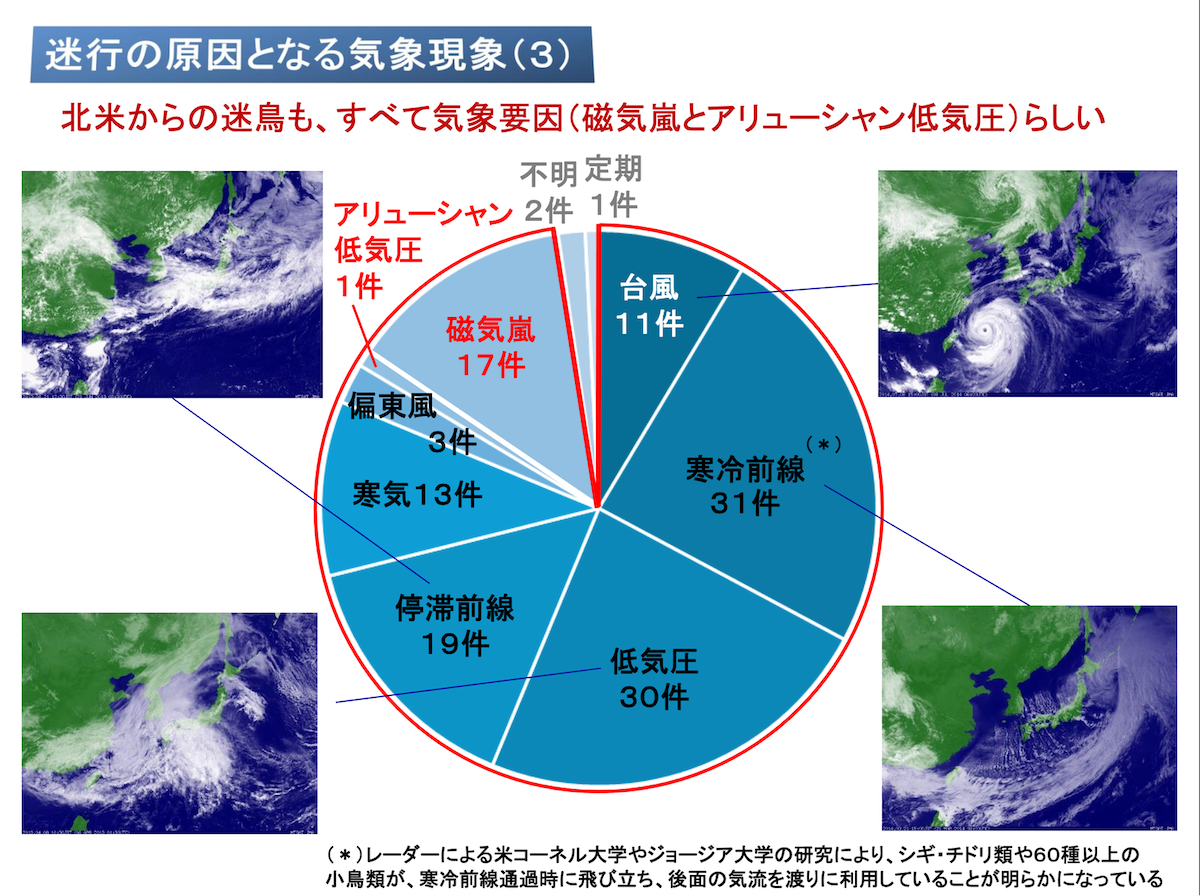

まずは、最優秀ポスター賞を紹介します。最優秀ポスター賞は全てのポスター発表が対象で、参加者が最もおもしろいと思った発表に対して1票を投じました。最も多くの票を得たのは、太田佳似さんによる「鳥たちの気象防災講座(磁気嵐編)」でした!太田さんの発表ファイルは、鳥類学大会のページの「ポスター発表PDF(希望者の発表を公開)」の場所からご覧になれます。太田さんは昨年の鳥類学大会2023でも「鳥たちの気象防災講座(台風編)」の発表で最優秀ポスター賞を受賞され、2年連続での受賞でした。

太田さんには、表彰状とともに副賞として、バードリサーチが寄付金付きTシャツやサポートカードによる支援をいただいている株式会社モンベルの製品の中から、ご本人の希望の品をお贈りしました。

太田さんからの受賞コメント

この度は、昨年に引き続き、素晴らしい賞を賜り、本当にありがとうございます。今回の皆様のご発表も、身近なスズメから珍しい鳥のお話まで、とても楽しませて頂きました。まさか、40もの発表の中から選んで頂けるとは思っていませんでしたので、驚きと喜びでいっぱいです。

日本にやって来る迷鳥の多くが悪天候などの気象要因(wind drift)によるもので、その中でも北米渡来の迷鳥は磁気嵐が主な原因らしいことが分かってきました。今後、1年ほどは太陽活動の最盛期です。この間、鳥たちの渡りがどのような影響を受けるのか、皆様も大変気になるところかと思います。今回の発表では、1年で最も大きな磁気嵐が起きるのが、鳥たちが渡る春と秋であることや、2024年5月のような大きな磁気嵐の時は、渡りを中断する鳥が多いためか、逆に北米からの迷鳥が記録されなかったことなども示しましたが、まだまだ十分なサンプル数があるわけではありません。今後の皆様の観察を通じて、鳥たちの磁気嵐事情が解明されて行くことに期待したいと思います。是非、多くの皆様にポスタースライドをご覧頂き、ご興味を持って頂ければ嬉しいです。この度は本当にありがとうございました。

太田さんの発表スライドより

次に、ヒマラボ賞を紹介します。これは協賛団体の一般社団法人ヒマラボから提供していただいている賞で、、発表者から「日々の生活の中で行なった研究活動」だと申告のあったポスター発表と、研究者がメインテーマとは別にちょっとやってみたという研究が対象です。参加者が発表を聞いて、「自分でも空き時間にやってみよう!」と意欲をかき立てられた発表に1票を投じるものです。得票数の多い順に1位と2位の発表に対して賞が贈られました。

今年の得票数1位は長久保定雄さんによる「カルガモの換羽」でした!

長久保さんからの受賞コメント

このたびはヒマラボ賞を受賞し、ポスターをご覧いただいた皆様、投票していただいた皆様に心より御礼申し上げます。また、鳥類学大会を成功に導いてくださったバードリサーチのスタッフの皆様にも、深く感謝いたします。

例年通り独自のカルガモ個体識別法を用いた観察により、今回は「カルガモの換羽」について取り上げました。夏の完全換羽のプロセスについてはうまく整理できたと思いますが、秋から冬の部分換羽については明確な結果がまだ得られていません。部分換羽を解明するためには、写真の撮り方を工夫する必要があると考えています。

しかし、ポスター発表の場や懇親会で、換羽に関するさまざまな情報をいただき、大変参考になりました。ありがとうございました。

私が仕事で新しいことを始める際に「形になるまで3年。人に認められ、次のステップが明確になるまで5年」と言うことがあります。カルガモの本格調査を始めてまだ3年です。あと2年は今まで通りの調査を続け、大好きなカルガモと一緒に遊んでいきたいと考えております。

長久保さんは昨年の鳥類学大会でヒマラボ賞を2位で受賞され、今年は1位での受賞となりました。多くの参加者の興味を引き、懇親会でも盛り上がっていたようです。長久保さんの発表ファイルは、鳥類学大会のページの「ポスター発表PDF(希望者の発表を公開)」の場所からご覧になれます。

そして、ヒマラボ賞2位は鈴木由清さん、境野圭吾さんによる「移動時間で調べた栃木県のサシバ分布とその行動」でした!ヒマラボ賞らしい響きの発表タイトルがいいですね。

鈴木さんからの受賞コメント

この度は、ヒマラボ賞に投票いただき、ありがとうございます。ポスター発表を見てくださった皆様に感謝申し上げます。

私が地元に戻ったのは、コロナが世界的に蔓延した時期(2020年)でした。林業をしながらどんな風に鳥類に関われるかなぁと考えていた時に、通勤の道中や山の現場でサシバをよく見かけるので、サシバのマッピングでも始めてみようと思ったのがきっかけでした。

試してみると、日に日に確認地点が増えるのが面白く、調査を行い辛い場所に行ける林業は、鳥類の記録を取る上で相性が良い実感を得ました。同時に、間伐した森林にサシバが繁殖するのを見たり、繁殖期に営巣林が伐採されて繁殖に影響が出たり、事前に生息が把握されず開発される森林も見てきました。全ての森林を保全することはできませんが、日々の観察を継続して、人の森林の営みがサシバをはじめ、生き物の生活に少しでも良い方向になる施業を考えて試していこうと思います。

境野さんからの受賞コメント

この度は貴重な賞をいただき、誠にありがとうございます。運営に尽力いただいたバードリサーチの皆さま、また投票いただいた皆さんに心より感謝申し上げます。このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っております。

当日の発表でも触れましたが、私が暮らす栃木県南東部は繁殖期になると数多くのサシバが飛来してきます。一方で「数多く」という曖昧な表現ではなく、具体的にどれくらいの数が生息しているのかを明らかにしたい、というのが今回の調査を始めたきっかけです。共同発表者である鈴木さんの協力のもと、今回その一端をポスター発表という形でご紹介できたことを嬉しく思います。また、情報が不足している地域も多いため、今後も調査を継続し、新たな知見を広げていきたいと考えています。

里山のシンボルであるサシバが数多く生息していることは、当地の生態系が豊かであることの証だと思っています。自然環境を取り巻く話題には課題も多いですが、今回の発表をきっかけに、サシバや栃木県の自然環境に興味を持つ方が増えれば幸いです。これからも努力を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ヒマラボ賞の受賞者には表彰状とともに副賞として一般社団法人ヒマラボからAmazonギフトカードが贈られました。

表彰式を行っているときの会場の様子

発表ピックアップ紹介

発表者から発表内容を公開しても良いと申し出のあった発表を公開しています。鳥類学大会のページの「ポスター発表PDF(希望者の発表を公開)」の場所から内容をご覧になれます。そのうちいくつかの発表をピックアップして紹介します。

希少鳥類の保全上の新たな課題 ~シカ等の増加による低層湿原の衰退の可能性~

多田 英行 (日本野鳥の会岡山県支部)

全国各地でシカやイノシシが増加して、生態系や農林水産業に大きな影響を与えています。モニタリングサイト1000陸生鳥類の調査でも、森林環境で薮などの下層食性がシカに食害されることで、ウグイスやコマドリなど薮で繁殖する鳥が減少していることがわかっています。多田さんの発表では、シカやイノシシが海沿いの湿地にも侵入して植生を変化させていることが紹介されました。調査地は岡山県瀬戸内市の錦海塩田跡地の湿原で、チュウヒの繁殖地、オオセッカの越冬地として重要な場所です。この数年間のうちに、湿地内で獣道が増えて植生が衰退している様子、それに伴ってチュウヒの営巣地がなくなったこと、オオセッカの縄張りが消失したことなどが紹介されています。

ドキュメント60日ヨタカの砂浴び場の前で

吉村正則

ヨタカの声は聞いたことがあるけど、姿を見たことはないという人は多いと思います。夜間に活動する鳥なので観察は難しいですよね。そんなヨタカが砂浴びする場所を見つけてそこにトレイルカメラを設置し、60日間にわたってヨタカの砂浴び行動を調べたのがこの発表です。得られた記録から、ヨタカが砂浴びに来る時間、来た個体の雌雄比、滞在時間などを調べたほか、天候との関係について考察しています。とにかく観察をしてデータを得てみるということは生態研究に欠かせない第一歩ですが、好奇心に突き動かされてデータをとっておられる様子が発表からも伝わってきてすごく…良いなぁ と思いました。ヨタカに負担を与えないデータの取り方なのも良いですね。継続的にデータをとられるようなので今後も楽しみです。

樹⽊が枯れるとキツツキ類と樹洞に営巣する⿃が増えるモニ 1000 コアサイトの森

◯⾼⽊憲太郎(バードリサーチ)、⼩川裕也(⾃然環境研究センター)

最後はバードリサーチで担当しているモニタリングサイト1000の陸生鳥類の調査結果をもとにした発表を紹介します。モニ1000陸生鳥類調査のコアサイトでは、鳥類調査のほかに樹木や地表徘徊性昆虫の調査も行われています。毎木調査から得られる樹木枯死率のデータを活かして、森林性鳥類との関係を調べてみました。解析から、樹⽊枯死率が⾼い森ほど、⿃全個体数に占めるキツツキ類の割合が⾼く、樹洞に営巣する⿃の割合も⾼いことがわかりました。今後、気候変動によって枯死や倒木が増えることが予想されるなかで、調査を継続して動向に注目していきたいと思います。

鳥類学大会は2025年も開催予定でいますので、ぜひご参加・ご発表お願いします!!