2015年7月25日に滋賀県の琵琶湖博物館ホールにおいて開催された、国際シンポジウム「カワウとのつきあい方~アメリカ・ヨーロッパの取り組みから考えるウの管理~」(主催 環境省・後援 滋賀県)の事務局として運営してきました。

このシンポジウムでは、これまで日本で行われてきたカワウによる被害問題への取り組みを振り返るとともに、日本と同じようにカワウが問題になっているヨーロッパと、カワウの近縁種であるミミヒメウ(図1)が問題となっているアメリカから研究者を招き、日本の研究者も含めて6名の方からその歴史や課題について紹介していただきました。

アメリカとヨーロッパ、そして日本も、ウ類と人との間に起きてきた軋轢の内容や経緯はよく似ています。問題が起きてきた背景には、短い期間にウ類の個体数が急増(回復)したという状況があります。そして、管理を科学的に進めていくために必要なモニタリングや、立場の異なる関係者による協議の必要性が語られました。各演者の講演内容をご紹介します。

歴史的変遷と管理のあり方

・「日本におけるカワウ保護管理の現状と課題」

亀田佳代子氏(滋賀県立琵琶湖博物館)

亀田さんはカワウとミミヒメウに共通する特徴や、日本における保護管理の変遷について解説しました。日本のカワウは、経済の高度成長期にあたる1960~70年代には全国的にその数を減少させていました。その原因として、沿岸部の埋立てや水質汚濁、食物連鎖を通した残留性有機汚染物質の蓄積など、カワウにとっての生息環境、採食環境の悪化が指摘されています。ところが1970年代後半になると、繁殖地の保全や水質の改善などによりカワウはその数と分布を回復してきました。この劇的な変化が、「被害問題」の始まりでした。亀田さんは、普及啓発、地域の特性に応じた個体群管理の手法の選択と実施、および、持続可能なモニタリング体制の確立が今後の課題であると語りました。

・「アメリカ中央部のミミヒメウ管理の歴史的変遷と課題」

リンダ ワイヤーズ氏(アメリカ合衆国魚類野生生物局)

ミミヒメウの生息地は北米に限られ、地理的に分かれた5つの個体群があると考えられています。ミミヒメウを初めて見たヨーロッパからの移住者たちの記録に「想像を絶する」「衝撃的」などのたくさんのミミヒメウがいたことを伺わせる表現を見ることができることから、かつては非常に個体数が多かったと推測されます。しかし、20世紀に入るころには、強い捕獲圧や農薬などの残留性有機汚染物質が無制限に利用されたことから、ミミヒメウは激減しました。その後、法的な保護や有害物質の使用禁止などを受けて、1970年代後半以降、再び個体数が増え、分布を拡大し始めました。1980年代に入ると、ミミヒメウは漁業の衰退の原因とされ、銃器を使った駆除や繁殖抑制などの致死的な方法による管理を求める声を大きくなってきました。1990年代後半には、政府は東部個体群に対してこのような管理をおこなうようになりました。この結果、駆除されたミミヒメウは50万羽以上にもなりました。

ワイヤーズさんは、このような管理のやり方に効果があったのか疑問を抱いています。被害の内容を科学的に評価すること、問題解決のために倫理的な枠組みをつくること、持続可能な方法を模索することの必要性が語られました。

被害対策と個体群管理

・「日本の内水面漁業における被害と対策」

坪井潤一氏(水産総合研究センター)

内水面(河川・湖沼)における漁獲量の減少の要因は多岐にわたり、カワウによる被害量のみを求めるのはかなり難しいことです。では、どうするか。そのためには、地域でビジョンを共有して、モニタリング体制を作り、対策を計画的に進めることが大事です。また、一口に個体群管理と言っても、カワウの数を管理することと、分布(群れの位置)を管理することの両方を区別して考える必要があると坪井さんは語りました。たとえば、関東ではこの15年間にカワウの数は1.7倍に、ねぐらの数は10倍に増えています。個体数の増加を抑制しようとする働きかけがカワウの分散を促してしまうことで、逆に被害地の拡大が懸念されます。カワウの生息状況と被害状況のモニタリングを実行しながら、カワウの個体数と分布を計画的に管理していくことで、餌場での飛来防除対策の効率化も期待されるようになります。

・「アメリカ西部のミミヒメウ管理の最前線」

ダニエル ロビィ氏(オレゴン州立大学)

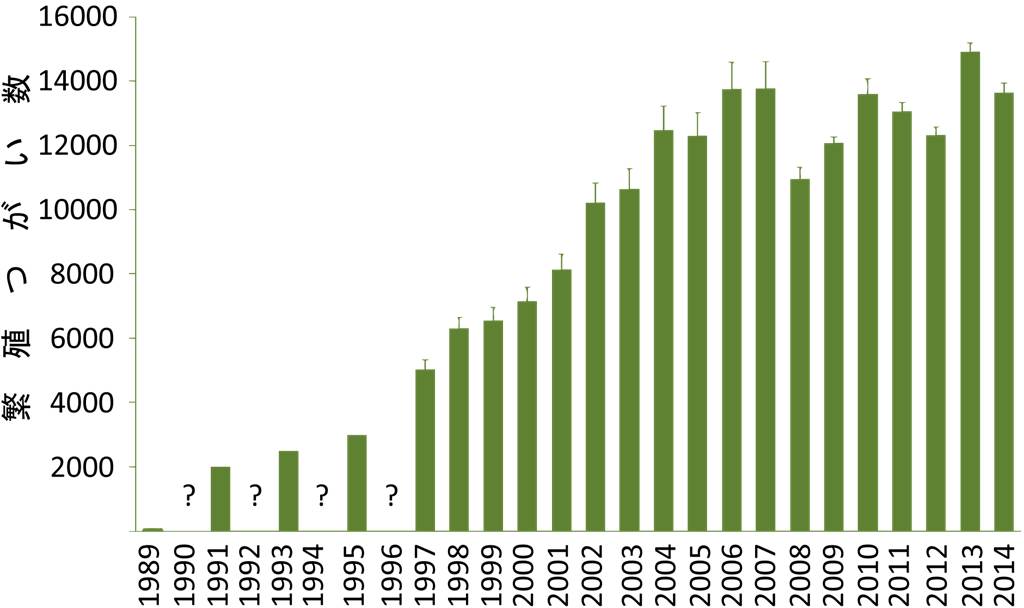

北米西部のコロンビア川河口のイーストサンドアイランドには、およそ13,000つがいのミミヒメウが生息しています。1990年~2003年の間に、急速にその個体数を増加させました(図3)。ここでの被害はサケの幼魚の捕食です。政府機関はミミヒメウの繁殖ペアの数を約11,000つがいにまで削減するために、卵へのオイリング(油を塗布することで窒息死させる)や銃器による大規模な駆除を計画しています。しかし、この駆除により個体群の持続可能と定義されるレベルを下回るまでに減らしてしまう可能性があるのではないかとの反対意見も多くあるそうです。

ロビィさんは次のような疑問を投げかけています。この大量駆除が漁業とミミヒメウとの軋轢を解決する最良の方法であるのか。また、他の渡り鳥の個体群保全について、どのような前例を生み出すことになるのか。在来種であっても「侵入種」のようなレッテルを貼られてしまうのかと。

情報共有と広域連携

・「地域と広域 カワウ個体群管理の考え方」

山本麻希氏(長岡技術科学大学)

地域によって異なるカワウの生息状況や被害の状況を把握するためにはモニタリングが必須です。そして、どのような目標を設定するべきかをさまざまな立場の関係者が合意するためには、地図上に情報を書き込んで「カワウの被害の見える化」をおこなうことが大事だと、山本さんは語りました。このような地図を囲んだグループワークをおこない、優先順位の高い課題を抽出して、対策の立案を行うことを推奨しました。

・「ヨーロッパのカワウ管理システムと体制」

デーヴィッド カース氏(英国生態学水文学研究センター)

ヨーロッパでは、1960年代には中心域におよそ4,000つがいのカワウが生息していましたが、1995年までにその数は95,000つがいにまで達しました。そしてEUでも、被害を与えると、カワウは漁業関係者から強く非難されています。

カワウも他の野鳥と同様に、EUの法律で保護されています。しかし、EUに属する28か国間のみならず各国内の地域間においてさえも、その法律はさまざまに解釈されています。カワウに対する人々の価値観、経験、信条、実施可能な管理方法が地域によって大きく異なっているのです。カースさんは、各国が共同して管理を継続できる仕組みを開発するためには、利害関係者間で生物学、社会学、経済学などの科学的協議を続けることが必要だと語りました。

このシンポジウムを通して演者のみなさんから共通して語られていたことは、「不確実性を踏まえて」「科学的に」「計画的に」「関係者間の情報共有を図りながら」協議を継続させていくことが大事だというでした。日本でも、被害の軽減とカワウの保全に取り組めるように、これまでは参加のなかった環境経済学などの社会学系の分野も含めて、多くの研究者や地域の関係者に働きかけていくことが大事なのだとあらためて思いました。